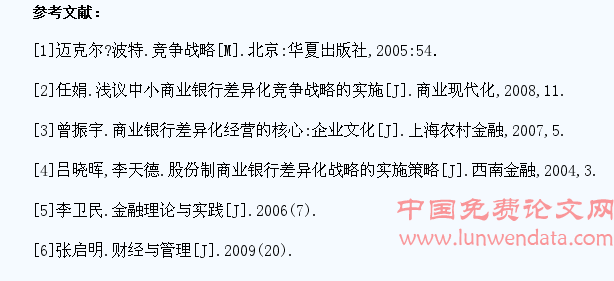

中图分类号:TU247.1 文献标识码:A 文章编号:

1006-4117(2011)05-0040-01

加入世界贸易组织,标志着国内金融业对外开放进入了一个新的进步阶段。根据国内加入世界贸易组织对金融业开放的承诺,国内将渐渐放开对外国金融机构的进入限制,国内的银行业将面临外国金融机构的激烈角逐。而国内现在银行业存在的同质性问题将使国内银行业在与外国金融机构的角逐过程中处于不利地位。国内商业银行需要推行差异化角逐方案,积极革新出具备自己特点的商品和服务, 才能提升我们的角逐优势。

1、差异化策略理论的提出

差异化策略刚开始由迈克尔?波特于1989年提出。在其所著的《角逐优势》和《角逐策略》中迈克尔?波特提出了企业角逐的差异化策略。差异化策略是指将公司提供的商品或服务差异化,形成一些在全产业范围中具备独特质的品质。通常来讲,差异化策略可以分为商品差异化,即商品在设计理念、性能、外观等方面不同于其他商品;市场差异化,即商品在市场推广、推广等方面形成独特的体系;形象差异化,即企业通过塑造优势的品牌提升客户对商品的忠诚度,从而依赖企业好的形象使客户对商品产生的差异。差异化策略可以使客户对本企业商品产生某种特殊的偏好,减少商品的需要弹性,因此,当这种商品的市场价格发生变化时,客户对价格的敏锐程度由于这种商品和服务的独特质而减少,使企业获得稳定的顾客群,防止价格角逐。

2、发达国家商业银行推行差异化策略的先进做法

(一)重视前期调查

发达国家商业银行在推出新品之前,会进行有针对性的市场前期调查。前期调查工作主要包含商品的潜在顾客群、潜在的市场空间,相似商品的规模及市场角逐态势。发达国家商业银行将前期调查作为产品研发前的必要工作,总是投入很多的精力和时间。甚至聘请专业、权威的调查机构完成前期的调查工作。

(二)商品服务重视差别化、系列化和配套化

在差别化方面,发达国家商业银行善于分解他们的核心服务,通过重新组合、包装,向不同顾客营销不一样的商品与服务。在系列化方面,发达国家商业银行一般会推出脉络明确的商品系列。以汇丰银行为例,该行的商品可以明确地分为四条商品线:一是结算类商品;二是投资理财类商品;三是投资类商品;四是银行卡商品。在配套化方面,发达国家商业银行将各类金融商品和服务项目预先配套,以适应顾客在不同状况下的特殊的金融需要。

(三)好的营销管理团队和互联网

发达国家商业银行都拥有强大的营销推广团队和一套好、有效的管理机制。比如,花旗银行使用“矩形组织管理框架”:即使用以顾客和商品共为基础的“弹性”组织管理框架,以此来指导整个银行的营销推广活动。强大的营销推广团队和互联网为银行新品的营销推广提供了强大的市场支撑,也增强了新品的市场知名度。

(四)重视与顾客的关系建设,提供有针对性的商品和服务

现在发达国家商业银行传统的“顾客经理制”正在向更深层次的“关系经理制”演变。“关系经理”通过与顾客维持好的交流与协调与顾客打造好的人际关系,关系经理不只要保证为顾客提供先进的服务,而且更要时刻关注顾客的经营策略与进步阶段的变化,准时依据顾客金融需要的变化提供多元化和有针对性的商品和服务,满足顾客对不同金融商品的需要。

3、差异化角逐策略对国内银行业的启示

(一)重视市场前期调查,提升商品的针对性和竞争优势

国内商业银行在革新金融工具方面虽然获得了非常大的成绩,但在实质当中“盲目跟进”的现象紧急,大部分商业银行盲目模仿其他银行的商品和服务。因此,商业银行应加大商品的前期市场调查,依据不一样的金融需要推出有针对性的商品和服务,提升自己商品的针对性和市场竞争优势。

(二)加大市场定位,发挥比较优势

目前国内金融市场存在商品供给与需要之间不相匹配的现象,大部分银行都将重点集中在国有企业及其他优质项目,致使针对大企业的金融供给过剩,而中小微型企业却面临贷款难问题。供给与需要的不匹配使有限的金筹资源不可以得到合理借助,减少了整个市场的效率。

(三)加大品牌建设,采取形象差异化策略

伴随金融技术的不断进步和推广,金融商品之间的差异已经愈加少,而且金融商品易于被模仿,单纯依赖商品差异化和市场差异化策略已经不可以适应目前激烈的市场角逐,银行只有通过加大品牌建设,采取形象差异化策略才能在激烈的角逐中维持持续的角逐优势,获得稳定的市场份额。

作者单位:中央财经大学